WORTH EXHIBITION IS WORTH

L'EXPOSITION WORTH VAUT LA PEINE

L’exposition Worth au Petit Palais est encyclopédique en ce qui concerne la famille Worth. Elle a l’honneur d’avoir droit à son arbre généalogique dès la première salle, ce qui lui donne, dès le départ, un caractère aristocratique assez prononcé qui ne fera que s’accentuer par la suite, et à la suite de la clientèle féminine huppée qu’ils habilleront.

Ma première réaction, dans les salles dédiées à la production de leur début, fut de me demander qu’est ce qui s’était passé pendant la première moitié du XIXe siècle pour que la grâce de la vêture féminine, de la fin du XVIIIe siècle et de l’époque Empire, en particulier, se voie aussi modifiée ensuite ? Comment a-t-on évolué, des robes légères et transparentes de l’époque du premier empereur à la pesanteur volumineuse de celles du deuxième ? Comme l’exprime fort bien et très poétiquement le rédacteur du Dossier de presse[1], la « robe à transformation », vers 1872, Fig. 1, est « le triomphe du style tapissier », avec ces franges à rideaux entourant la jupe, qui est reportée dans le dos par des « tournures et faux-culs, qui amplifient l’arrière des silhouettes ».

Figure 1

Figure 1

© The Metropolitan Museum of Art, Dist.GrandPalaisRmn/image of the MMA

Même le paletot[2], Fig. 2, de l’impératrice Eugénie, vers 1858-1860, donne une impression de lourdeur qu’une broderie de filés or et paillettes, dans le gout de l’« ancien régime », n’arrive pas à alléger !

Et que dire de la féminisation, peut-être pour un bal déguisé, en 1890, d’un habit masculin de 1780, de belle facture et joliment brodé, en l’affublant d’une poitrine tombante proéminente et une tournure[3] disgracieuses à souhait, Fig. 3. J’ai du mal à imaginer ce qu’ils ont fait porter à la dame ou damoiselle pour couvrir ses membres inférieurs et la rendre élégante !

Cependant, il est intéressant de constater que la même maison dans les mêmes années produisait une robe, Fig. 4, appelée « visite », bien plus originale, de par sa coupe - près du corps, avec un col et des épaules hautes et frangée en passementerie de soie polychrome - que par le dessin de l’étoffe ; une splendide soie façonnée à motif de palmettes.

Figure 4

Figure 4

Mais revenons à nos moutons, ou plutôt à nos broderies. Celle-ci, Fig. 5, est de fils métalliques, perles, verroterie et paillettes sur le velours d’un travestissement de Walkyrie de 1891porté par Madame de Bénarkady, qui ne devait avoir alors que 17 ans, dans un bal costumé donné en l’hôtel du financier et collectionneur Henri Cernuschi, avenue Velasquez, Parc Monceau, Paris. On peut imaginer sans difficulté l’impression reçu par les participants à cet évènement quand la demoiselle se déplaçait sous la lumière des réverbères à gaz qui éclairaient les salons de l’impressionnante demeure, aujourd’hui musée.

Poursuivons avec ce corsage Fig. 6, vers 1902, de Jeanne Paquin, avec une broderie de tubes (canetille ou jais) de verre, paillettes, strass et soie sur un fond de dentelle blanche. Elle offre un dessin de courtes volutes d’où naissent des tiges portant de fleurs qui ne va pas dans la légèreté et l’harmonie, à mon humble avis.

Nous devons nous arrêter longuement dans la salle ou se déploient les robes de cérémonie, telle que celle de Lady Curson, Fig. 7, mariée à celui qui devint vice-roi des Indes en 1898. D’après le cartel, elle fut exécutée par la maison Worth à Paris vers 1900, tandis que les « riches broderies de fils métalliques et de cristaux ont été appliquées en Inde …et relèvent d’une technique indienne appelée « zardozi » ». Cette robe n’est pas celle qu’elle portait pour son couronnement de vice-reine en 1903 puisque, comme on l’on apprend grâce à Wikipedia, pour cette occasion elle était habillée d’une « robe paon avec une jupe en zardozi indien ornée d’ailes de scarabée vert et de fil d’or et d’argent ». On apprend aussi que « zardozi est un type de broderie métallique lourde et élaborée sur une base de tissu de soie, de satin ou de velours » et que « Les dessins sont souvent créés à l'aide de fils d'or et d'argent et peuvent incorporer des perles, naturelles ou métalliques, et des pierres précieuses ». Tenant compte de cette description et de ce que j’ai pu observer sur mes photos, je pense que l’on peut dire qu’il s’agit d’une broderie qu’on appellerait en couchure, en occident.

Poursuivons avec la robe de la comtesse Greffulhe, Fig. 8, de 1904, dite « Byzantine » à cause de ses denses broderies, rutilantes de « perles, paillettes et cannetilles en verre et métal », et filé et « lamé or » posées sur un fond de tulle. Le détail, Fig. 8A, vous permettra d’admirer le dessin général, inspiré des velours de la renaissance, qui est mis en valeur par la broderie de paillettes - en guipure pour représenter les pétales des fleurs, et à plat pour celles les cernant. Vous observerez aussi les grosses perles métal qui se détachent dans le faux ruban entourant les fleurs et rythment les surfaces.

De la même comtesse, une cape du soir, Fig. 9, dite « capa russe », vers 1896, a été taillée, d’après le cartel, dans un manteau d’apparat de Boukhara (actuel Ouzbékistan) offert à la comtesse Greffulhe par le tsar Nicolas II. « Les bandes de velours moderne [avec] les fleurs de dentelle métallique appliquées, imitant les modèles de Boukhara, encadrant le tissu ancien ont été adjoints par Worth pour créer cette grande forme enveloppant tout le corps, et ceignant la tête d'un grand col ».

La différence entre la broderie d’origine (à gauche) et la dentelle ajoutée (à droite) peut être appréciée sur la Fig.10 où elles sont placées en vis-à-vis. Je ne crois pas que la comparaison soit, dans le détail, favorable à l’ajout de la maison Worth.

On trouve dans cette même immense vitrine les robes d’une demoiselle italienne, Franca Florio[4], « épouse de l’entrepreneur et armateur sicilien Ignazio Florio, [qui] reçoit nombre de personnalités dans son palais de Palerme. En mai 1902, elle devient dame d’honneur de la reine Hélène, épouse de Victor-Emmanuel III ». L’une d’elles, Fig. 11, est, comme pour toutes les autres déjà présentées, dans des riches étoffes, satin de soie jaune et velours de soie noir. Le corsage et le bas de la jupe sont brodés en application de soie jaune et de dentelle ivoire cernées et rehaussés par des cordons de fils métalliques et enfilages de paillettes, strass et perles, Fig. 11A.

Nous restons dans ce que j’appellerais le grand classique fin du XIXe siècle sans voir passer de productions de la période art nouveau, qui n’est même pas mentionné dans le dossier de presse. Ce mouvement, pourtant faste pour presque la totalité de l’activité artistique et créatrice de la fin du XIXe et début du XXe, ne semble pas avoir dépassé le seuil de la porte de la rue de la Paix. Par contre, l’art déco en fait irruption avec une robe[5], Fig. 12, dont la silhouette est typique des années 1926-27, portant le nom évocateur de « Nuit de Chine », pour des raisons qui me sont inconnues. La broderie est concentrée dans les bretelles et l’empiècement central, Fig. 12A, et sont traités comme des bijoux.

Figure 12A

De la même période, avec seulement une année d’intervalle, une robe, Fig. 13, appelée « Frysalis ». Le modèle, déposé le 26 aout1925, est brodé avec des perles en matière plastique, paillettes en métal, strass en verre et cuir argenté. Ce dernier apparait sous la forme d’une lame mince repliée sur elle-même, Fig. 13A.

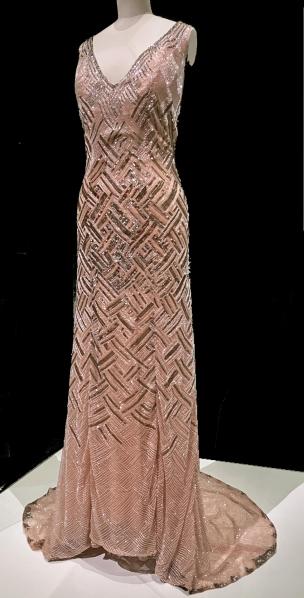

Finalement, cette robe du soir, Fig. 14, vers 1936, en tulle de soie rose avec un dessin géométrique brodé en « demi-tubes », paillettes et strass, s’effaçant vers le haut du buste et le bas évasé. Le détail de la Fig. 14A dévoile la technique des enfilages de tubes de verre blanc et de paillettes.

C’est ce superbe exemple de la mode art déco qui conclut cette note sur l’exposition Worth, que je vous invite à visiter pour pouvoir juger de l’opportunité de mes commentaires.

Texte et photos Daniel H. Fruman

Mai 2025

[2] Un paletot est un vêtement de dessus, généralement assez court, boutonné par-devant. Le mot vient du grec paltos, qui désignait un justaucorps d'étoffe grossière sans manches (Le Robert).

[3]Jupon dont l'ampleur, rejetée en arrière par une armature métallique, donnait à la jupe une forme proéminente (faux-cul).

[4] Stefania Auci, La saga des Florio, Albin Michel, 2022.

[5] Une robe identique a été vendue (pas trouvé la date) par Thierry de Maigret pour la somme de 4500 € (hors frais) avec la description suivant « Robe du soir, WORTH, vers 1920 Lurex bleu et argent, bretelles et empiècement central en strass souligné de broderie de perles. Ceinture en mousseline drapée bleu lavande drapé bas sur les hanches et pans flottants dans le dos. Ourlet plombé, fond de robe satin abricot. Griffe tissée blanc sur fond blanc (une bretelle décousue mais bel état) »

Date de dernière mise à jour : 12/05/2025

Ajouter un commentaire