LA COLLECTION FRUMAN AU MUSÉE DE LA VISITATION

C’est à la suite de l’exposition « Fil de Foi-Chemins de Soie » au Château de Chambord en 1993, à laquelle nous avions participé avec une trentaine d’œuvres, que Danièle Denise est venue chez nous accompagnée de Gérard Picaud pour l’introduire à notre naissante collection. A partir de cette rencontre, Josiane et moi avons été très attachés à l’évolution du projet de Gérard : la création d’un Musée de la Visitation qui pourrait accueillir les richesses des couvents de l’ordre qui, pour des raisons diverses, acceptaient de s’en séparer. Nombreuses furent nos visites à Moulins, où nous logions au deuxième couvent de l’ordre (le premier ayant été fermé), pendant lesquelles nous passions des journées entières à nous plonger dans les « les petites choses » textiles, et en particulier brodées, que Gérard dénichait, infatigablement, dans les couvents européens. Cette quête insatiable et cette opiniâtreté aboutirent, après des efforts colossaux, à mettre en place le Musée de la Visitation de Moulins, dont nous bénéficions tous grâce aux expositions annuelles qui nous dévoilent les richesses des collections ainsi amassées.

Nous, Josiane et moi, n’avons pas réussi à éveiller la maladie de la collectionnite dans aucun de nos descendants, enfants et petits-enfants, il était naturel que, au moment où Josiane et moi atteignions un certain âge, nous décidions de nous séparer de nos collections, de préférence en leur trouvant un foyer dans un musée qui leur assure une certaine pérennité. C’est ainsi qu’en 2018 nous avons fait un premier don. Il s’agissait du n° 20 de cette note : un tableau, français du XVIIe siècle, représentant l’Annonciation, brodée au petit point en soies polychromes avec une bordure en ronde bosse de filés d’argent, le tout dans un cadre chantourné d’époque. Il s’agit, très probablement, d’un travail de, ou pour un, couvent. Ce premier don a été completé en 2021 et 2022 par un autre, comportant 19 oeuvres, dont vous trouverez ci-dessous les notices illustrées.

CATALOGUE

1 CHAPERON DES ROIS MAGES

Flandre ou Espagne, fin XVe, début XVIe siècle

Dimension : 48x48 cm

Chaperon en forme d’écu avec, sous deux arcatures gothiques séparées par une tourelle centrale, la représentation de l’adoration des rois mages. La Vierge assise tient l’Enfant sur son bras gauche tandis que Joseph, derrière elle, appuyé sur un bâton se découvre de la main gauche. L’un des rois est agenouillé devant la Vierge, une coupe couverte posée à ses pieds, et les deux autres sont debout derrière lui, chacun portant un pokal. Une large bordure brodée enserre la scène.

Broderie de baudruche et soies polychromes partiellement en relief sur corde.

Broderie de baudruche et soies polychromes partiellement en relief sur corde.

DOCUMENTATION

La forme et la décoration est très proche d’un chaperon avec, aussi, la représentation de la scène des Rois Mages (Albums Maciet, Bibliothèque, MAD Paris, Étoffes), qui proviendrait du « Musée Archiépiscopal de Cologne ». En dépit de nos recherches il nous a été impossible de trouver des renseignements plus précis sur cette œuvre.

Même si la lecture est difficile à cause de l’usure de ces deux œuvres, on voit, à gauche derrière la Vierge assise avec l’Enfant, nu, sur ses genoux, un personnage, qui porte sa main gauche à son chapeau.

Même si la lecture est difficile à cause de l’usure de ces deux œuvres, on voit, à gauche derrière la Vierge assise avec l’Enfant, nu, sur ses genoux, un personnage, qui porte sa main gauche à son chapeau.

ÉTAT DE CONSERVATION

Moyen. Décoloration des soies et abrasion des surfaces couvertes de baudruche.

2 CHAPERON AVEC VIERGE À L’ENFANT DEBOUT

Italie ou Espagne, XVIe siècle

Dimension : 44x 40 cm

Dans un médaillon circulaire, la Vierge en majesté est assise sur un banc décoré d’un motif de ferronnerie et surmonté d’un dossier constitué d’une niche flanquée de deux colonnes et coiffée d’une coquille. De chaque côté de la niche une fenêtre s’ouvre sur un paysage. La Vierge entoure la taille de l’Enfant Jésus débout à droite et tend sa main gauche tenant une rose. L’Enfant couvre tendrement les épaules de sa Mère de sa main gauche et ébauche le geste de la bénédiction de sa main droite. Le médaillon est entouré d’un rinceau de feuilles d’acanthe.

Dans un médaillon circulaire, la Vierge en majesté est assise sur un banc décoré d’un motif de ferronnerie et surmonté d’un dossier constitué d’une niche flanquée de deux colonnes et coiffée d’une coquille. De chaque côté de la niche une fenêtre s’ouvre sur un paysage. La Vierge entoure la taille de l’Enfant Jésus débout à droite et tend sa main gauche tenant une rose. L’Enfant couvre tendrement les épaules de sa Mère de sa main gauche et ébauche le geste de la bénédiction de sa main droite. Le médaillon est entouré d’un rinceau de feuilles d’acanthe.

Le médaillon est brodé en or nué pour le manteau de la Vierge et nué bâtard pour les éléments architecturaux.

Les carnations en points de figure sont partiellement usées, les paysages sont en soies polychromes au passé empiétant.

L’entourage en velours taupe est brodé en application d’un drap d’argent liseré et rehaussé de cordonnet soie et d’un gros cordonnet argent.

DOCUMENTATION

L’image de la Vierge est d’une grande monumentalité et fait penser aux représentations de la première Renaissance italienne et, en particulier de l’école Vénitienne. Une image de la Vierge à l’Enfant dans une architecture flanquée de deux fenêtres s’ouvrant sur des paysages orne un orfroi de chasuble de la fin du XVe siècle du Het Catharijneconvent à Utrecht (Schilderen, p. 111 et 143, N° 12).

ÉTAT DE CONSERVATION

Bon. Usures du drap d’argent et oxydation de l'argent. Pertes dans les carnations

3 PANNEAU D'ORFROI NAISSANCE DE JEAN BAPTISTE

France ou Italie, XVIème siècle

Dimension : 29x 21 cm

Représentation de la naissance de la Vierge ou de saint Jean-Baptiste. Trois personnages féminins assistent Sainte Anne ou Elisabeth à qui elles présentent le nouveau-né.

Broderie en or nué de soies polychromes. Les carnations, très usées, en soies au point de figure sur une toile fine. Rehauts de cordonnet. Les galons brodés rapportés en couchure et gaufrure de fils d’or.

DOCUMENTATION

Le dessin des personnages est caractérisé par des têtes relativement petites sur des corps élancés avec des membres démesurément allongés. Ces distorsions sont typiques de la seconde école de fontainebleau dont Toussaint Dubreuil (1561 - 1602) est un des maîtres.

Notre panneau a des affinités avec le tableau Hyante et Climène à leur toilette du Louvre, attribué à l’atelier de cet artiste, et provenant des peintures ayant orné le Château-Neuf de Saint-Germain-en-Laye. On y trouve une disposition analogue des personnages, tels que la femme assise au premier plan, celle assise sur le lit et les deux suivantes sous le baldaquin.

Notre panneau a des affinités avec le tableau Hyante et Climène à leur toilette du Louvre, attribué à l’atelier de cet artiste, et provenant des peintures ayant orné le Château-Neuf de Saint-Germain-en-Laye. On y trouve une disposition analogue des personnages, tels que la femme assise au premier plan, celle assise sur le lit et les deux suivantes sous le baldaquin.

ÉTAT DE CONSERVATION

Bon pour la broderie en or nue. La broderie des carnations est presque totalement disparue. Le galon sur les deux côtés et le haut pourrait être de la même époque que la broderie. Celui du bas est plus récent.

4 VOILE DE CALICE AVEC INSCRIPTION BR

France ( ?), première moitié du XVIIe siècle

Dimensions, 0,68x 0,68 cm

Sur un gros de Tours pourpre, à l’intérieur d’un double filet formant cartouche rond et au-dessus d’un motif de lys stylisé, les lettres pattées IHS dessinent le monogramme du Christ surmonté d’une croix latine à branches pattées. Le cartouche est entouré de rayons droits et flammés alternés et est flanqué à gauche du chiffre B et à droite du chiffre R. Les quatre coins du voile sont ornés d’un motif fleurdelisé stylisé et le pourtour d’un galon brodé avec des motifs en S. La broderie est en cordonnet d’or couché exclusivement.

DOCUMENTATION

Le tissu du fond et la technique de broderie font penser sans contexte aux ouvrages du XVIIcroix siècle. La broderie de notre voile peut être rapprochée, par la technique d’une part et l’utilisation de lettres pattées d’autre part, d’une reliure datée de 1616 aujourd’hui à Moulins (Livres en broderie, reliures françaises du Moyen Age à nos jours, Paris, édition Bibliothèque nationale de France/DMC, 1995, p. 63, N° 23). La signification des deux lettres n’est pas encore élucidée.

ÉTAT DE CONSERVATION

Assez bon. Le tissu du fond coupé en plusieurs endroits a été restauré par application sur le revers d’un tissu de renfort.

5 VOILE DE CALICE FRANÇAIS A LA CROIX GRECQUE

France, XVIIe siècle

Dimensions : 51x 56 cm

Dans un médaillon, une croix grecque surmonte le monogramme IHS et un cœur sommé des trois clous de la Passion. Autour, quatre vases stylisés portant des branchages et des fleurs au naturel forment les bras d’une croix. Aux écoinçons, les mêmes vases stylisés se répètent en inversant le col et la base. Ils portent des bouquets de fleurs, différentes pour chaque vase, dont des tulipes, des anémones, des pensées, des bleuets et des œillets épanouis et en bouton.

Dans un médaillon, une croix grecque surmonte le monogramme IHS et un cœur sommé des trois clous de la Passion. Autour, quatre vases stylisés portant des branchages et des fleurs au naturel forment les bras d’une croix. Aux écoinçons, les mêmes vases stylisés se répètent en inversant le col et la base. Ils portent des bouquets de fleurs, différentes pour chaque vase, dont des tulipes, des anémones, des pensées, des bleuets et des œillets épanouis et en bouton.

Les vases et le monogramme du Christ (sauf le cœur) sont brodés en fils d’argent au couché (deux fils) et les motifs sont sertis de cordonnet d’argent qui se prolonge en volutes.

Les fleurs et le cœur sont brodés de soies polychromes au passé empiétant.

DOCUMENTATION

Le motif décentré rend ce voile de calice typiquement français. Le travail des vases et le rendu des fleurs est très proche de celui du voile de calice dans Au fil du Temps – L’art de la broderie chez les Ursulines au XVII siècle, Exposition 16 juin au 25 septembre 1992, Amiens, p. 72, N° 23.

ÉTAT DE CONSERVATION

Assez bon. Le tissu de fond coupé en plusieurs endroits est restauré par application sur le revers d’un tissu de renfort et fixation de quelques fils d’argent couchés. Il manque le galon du pourtour.

6 dessus de bourse

Italie, seconde moitié XVIe siècle

Dimension : 26x26 cm

Sur satin de soie rouge, le monogramme YHS est disposé à l’intérieur d’un cartouche circulaire entouré de douze rayons flammés très larges. Le tout dans un carré cantonné d’un décor végétal stylisé. Une bordure de 3,5 cm, limitée par des filets et festons, contient une frise de volutes ondées décorées de fleurs (tulipes ?) stylisées se rejoignant aux angles pour former des fleurons.

Sur satin de soie rouge, le monogramme YHS est disposé à l’intérieur d’un cartouche circulaire entouré de douze rayons flammés très larges. Le tout dans un carré cantonné d’un décor végétal stylisé. Une bordure de 3,5 cm, limitée par des filets et festons, contient une frise de volutes ondées décorées de fleurs (tulipes ?) stylisées se rejoignant aux angles pour former des fleurons.

Broderie en filés or, couchés avec de la soie jaune, et argent, couchés avec de la soie bleue, canetille en guipure sur corde et cordonnet pour le sertissage des motifs et les enroulements. Le cartouche est en relief sur corde avec alternance de fils d’or et soies bleu et corail en partie disparues. De très petits brins de canetille sont semés à discrétion.

DOCUMENTATION

La présence du Y au lieu du I dans le monogramme rend ce dessus de bourse particulièrement intéressante. En effet, Saint Bernardino de Sienne est toujours représenté portant, comme attribut, un panneau inscrit du YHS à l’intérieur d’un cartouche, circulaire ou ovale, entouré de douze rayons flammés très larges. Voir le tableau et la sculpture du Metropolitan Museum of Art. On le retrouve aussi dans la décoration architecturale comme dans l’oratoire de la Villa Agape-Arrighetti à Florence. On peut penser avec assez de certitude qu’il s’agit bien d’un travail italien, et probablement toscan.

Du point de vue du travail et la qualité de la broderie, il est comparable au-dessus d’une bourse de corporal du Victoria & Albert Museum (inv. 634-1896), brodé d’un IHS (et non pas du YHS) en couchure de filé or sur satin rouge.

Du point de vue du travail et la qualité de la broderie, il est comparable au-dessus d’une bourse de corporal du Victoria & Albert Museum (inv. 634-1896), brodé d’un IHS (et non pas du YHS) en couchure de filé or sur satin rouge.

ÉTAT DE CONSERVATION

Très bon.

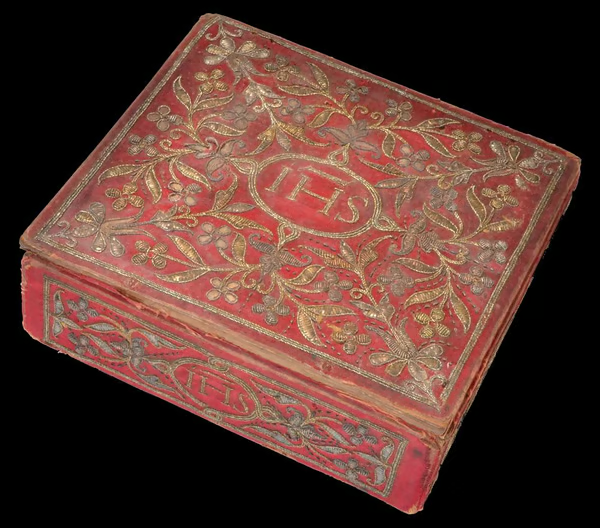

7 CORPORALIER

Italie ( ?), milieu du XVIe siècle

Dimensions : 19,5x 18x5 cm

Sur le couvercle, au centre dans un cartouche ovale le monogramme IHS. Issus du cartouche quatre bouquets de fleurs à quatre pétales et aux angles un vase et des feuillages stylisés lancés en diagonale. Les quatre tranches sont aussi décorées d’un cartouche centré inscrit du monogramme IHS avec deux bouquets analogues à ceux du couvercle, un de chaque côté.

Sur le couvercle, au centre dans un cartouche ovale le monogramme IHS. Issus du cartouche quatre bouquets de fleurs à quatre pétales et aux angles un vase et des feuillages stylisés lancés en diagonale. Les quatre tranches sont aussi décorées d’un cartouche centré inscrit du monogramme IHS avec deux bouquets analogues à ceux du couvercle, un de chaque côté.

Sur satin de soie cramoisi, broderie de cannetille (frisure) argent et lame or en guipure,

sur rembourrage de fils, cernée et rehaussée de cordonnet or et argent de plusieurs grosseurs.

DOCUMENTATION

On peut citer à titre de comparaison, bien que du XVe siècle, celui du Bayerischen Nationalmuseum (DURIAN-RESS (Saskia), Meisterwerke mittelalterlicher Textilkunst aus dem Bayerischen Nationalmuseum, Munich, Schnell & Steiner, 1986, p.76-77) dont les dimensions (19,5x19x3,5) sont, sauf pour l’épaisseur, les mêmes que le nôtre et qui s’embellit du monogramme du Christ brodé sur le couvercle. Celui du Kunstgewerbemuseum de Berlin (Mühlbächer (Eva), Europäische Stickereien vom Mittelalter bis zum Jugendstil, Staatliche Museen zu Berlin, Berlin, 1995, p.20-21, N° 6, et Schuette, p. 37 et 111, N° 179) est légèrement plus grand (22,1x22,2x4,6) et posé sur pieds. Du XVIe siècle deux exemplaires du Musée National de la Renaissance à Ecouen, l’un appelé « aux larmes » avec une scène de la crucifixion et l’autre avec la descente de croix, les deux un peu plus grands mais moins profonds que le nôtre (Privat-Savigny, 2005, p. 64-65, N° 20 et 21). Un exemplaire extrêmement intéressant puisque daté de 1576 est celui de l’Aartsbisschoppelijk Museum d’Utrecht (Mayer-Thurman, 1975, p. 162-163, N° 63). On peut encore citer le corporalier du Victoria & Albert Museum (inv. 634-1896), aussi en broderie d’or sur satin rouge, mais de plus grande taille (carré de 26,6 cm). Les matériaux et la technique d’exécution de notre broderie sont en tout point comparables à ceux d’une reliure française* du milieu du XVIe siècle (vers 1560) à la Bodleian Library à Oxford (Livres en broderie, reliures françaises du Moyen Age à nos jours, Paris, édition Bibliothèque Nationale de France/DMC, 1995, p. 57-58, N° 16), ce qui nous permet de le dater avec assez de précision. La rareté de l’objet est due au fait que le corporalier, sous forme de boite parallélépipédique a été remplacé par la bourse, étui constitué de deux carrés en carton recouverts de tissu et reliés de manière à former un soufflet dans lequel on glisse le corporal, et que l’on trouve plus fréquemment à partir de la fin du XVIe siècle.

*Nous remercions Madame Josiane Pagnon, CAOA, de nous avoir suggéré cette confrontation.

ÉTAT DE CONSERVATION

Bon, quelques manques de frisure et usures du satin. Les charnières anciennes en fil sont à restaurer.

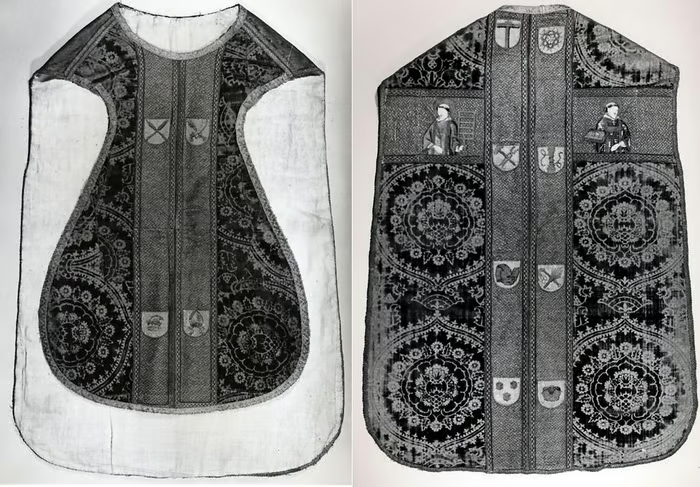

8 CHASUBLE

Italie, fin XVIe siècle ?

Dimensions : h : 83, la : 63

Préface

L’histoire de la chasuble italienne est passionnante : en 2010, nous avons acquis le devant chez Leyla Ahi, alors jeune antiquaire au Marche Dauphine des Puces de Saint Ouen, sous l’impulsion de Josiane qui l’avait trouvée charmante en raison des rinceaux fleuris, si harmonieux et si délicats, qui la décorent. En novembre

2021, je préparais la donation pour le musée de la Visitation quand j’ai vu apparaître sur mon écran d’ordinateur l’annonce d’une vente à Drouot où figurait une « Partie de chasuble (dos) en soie cerise entièrement brodée de fils d'or et d'argent, 133 X 72,5 cm, XIXème siècle » qui était, sans aucun doute possible, le dos de celle qui était en notre possession depuis plus de dix ans. Notez cependant qu’une grosse erreur figurait dans l’énoncé puisque elle n’était pas du XIXe mais de XVIe siècle ! J’ai demandé à Leyla d’enchérir à ma place et eu le bonheur et la chance de pouvoir ainsi réunir ces deux « fragments ». Ce n’était pas la première fois dans notre parcours de collectionneurs qu’il nous arrivait de faire ce genre de « découverte », mais la pertinence de cette dernière, juste au moment où le devant, « orphelin », allait rejoindre son nouveau lieu d’accueil, était un signe soit de la chance, soit de la Providence, selon les goûts.

Comme dans toutes les chasubles italiennes, le devant montre une croix en tau parcourue par un enchevêtrement de volutes et rinceaux de feuilles et fleurs stylisées. Le tour de la croix et le bord de la chasuble sont délimités par un large (6 cm) galon densément peuplé d’un dessin de rinceaux de plus petite taille qui se répètent et s’imbriquent en opposition. Le dos à une colonne qui « calque » le décor du devant.

Comme dans toutes les chasubles italiennes, le devant montre une croix en tau parcourue par un enchevêtrement de volutes et rinceaux de feuilles et fleurs stylisées. Le tour de la croix et le bord de la chasuble sont délimités par un large (6 cm) galon densément peuplé d’un dessin de rinceaux de plus petite taille qui se répètent et s’imbriquent en opposition. Le dos à une colonne qui « calque » le décor du devant.

Sur un fond de satin carmin, la broderie est en filé, frisé, lame et canetille argent en couchure et guipure.

Les motifs sont cernés et rehaussés de cordonnet.

DOCUMENTATION

Le dessin des panneaux de chaque côté de la hampe de la croix sont très proches de ceux du dos d’une chasuble de l’œuvre de Sainte Croix à Lucques publiée par de Farcy (FARCY (Louis de), La broderie du XIe siècle jusqu'à nos jours d'après des spécimens authentiques et les inventaires, Supplément, Angers, Belhomme, libraire éditeur, 1919, p. 145, pl. 175) où il parle d’un « dessin gracieux et bien compris ». La colonne dorsale et le pourtour de cette chasuble sont aussi, comme dans notre exemplaire, bordés d’un large galon figuré brodé. Ce type de décoration – à volutes fleuries et large galon figuré brodé - se perpétue tout au long du XVIe et XVIIe siècles jusqu’au début du XVIIIe siècle en Italie (voir par exemple la chasuble brodée à deux endroits Santa Maria della Steccatta, Per uso del santificare et adornare », gli arredi di Santa Maria della Steccata, Parme, Artegrafica Silva, 1991, n° 78, p. 140).

ÉTAT DE CONSERVATION

Très bon. Quelques usures sur le satin et légères pertes dans les broderies au droit de la croix pectorale portée par le prêtre.

9 TABLEAU BRODÉ : LA SAINTE PARENTE DE JÉSUS

Allemagne ou Pays-Bas, XVIe/XVIIe siècle

Dimensions : h : 48,5, la : 40,5

Jésus enfant pubère, nimbé et en attitude de bénédiction, est surmonté de la colombe du Saint Esprit parmi des nuages. Il est assis sur un trône massif avec un haut dossier tendu d’une étoffe bicolore, surélevé par une plateforme et des marches. À ses pieds et à droite se tiennent en position assise sa mère, Marie, nimbée et en prière, et sa grand-mère maternelle Anna ; à sa gauche, son père Joseph qui tient son attribut : le lys , et son grand-père maternel Joachim. Le trône du Christ est encadré d’une architecture symétrique formée de deux colonnes cylindriques sur une base carrée et deux fenêtres ouvertes qui laissent apercevoir un paysage montagneux.

Jésus enfant pubère, nimbé et en attitude de bénédiction, est surmonté de la colombe du Saint Esprit parmi des nuages. Il est assis sur un trône massif avec un haut dossier tendu d’une étoffe bicolore, surélevé par une plateforme et des marches. À ses pieds et à droite se tiennent en position assise sa mère, Marie, nimbée et en prière, et sa grand-mère maternelle Anna ; à sa gauche, son père Joseph qui tient son attribut : le lys , et son grand-père maternel Joachim. Le trône du Christ est encadré d’une architecture symétrique formée de deux colonnes cylindriques sur une base carrée et deux fenêtres ouvertes qui laissent apercevoir un paysage montagneux.

La broderie est de filé or en couchure pour le trône, les marches, la plateforme, les nimbes et les manteaux et en filé argent pour la colombe du Saint Esprit. En soies polychromes au point fendu et au passé pour les carnations, les vêtements, l’architecture et le paysage ; et en soie floche lancée au point d’orient pour le carrelage du sol. Rehauts de cordonnet or et soie pour les vêtements et l’architecture.

DOCUMENTATION

Notre représentation de la Sainte Parenté – Jésus avec ses parents et grands-parents maternels - peut avoir été inspirée par un modèle ancien de Jésus avec les docteurs de Giovanni Francesco da Rimini (1441–1470).

Notre représentation de la Sainte Parenté – Jésus avec ses parents et grands-parents maternels - peut avoir été inspirée par un modèle ancien de Jésus avec les docteurs de Giovanni Francesco da Rimini (1441–1470).

Plus récemment, XVIe siècle, Jésus est représenté comme un nouveau-né porté par la Vierge et tendant sa main à Anne, sa mère, tandis que Joseph et Joachim se tiennent sur les côtés, comme le montre le panneau central d’un triptyque (inv. 896.1.4168) au Musée Départemental Dobré à Nantes. Comment se fit le passage du modèle indubitable de Giovanni Francesco da Rimini à notre broderie reste encore un mystère.

Plus récemment, XVIe siècle, Jésus est représenté comme un nouveau-né porté par la Vierge et tendant sa main à Anne, sa mère, tandis que Joseph et Joachim se tiennent sur les côtés, comme le montre le panneau central d’un triptyque (inv. 896.1.4168) au Musée Départemental Dobré à Nantes. Comment se fit le passage du modèle indubitable de Giovanni Francesco da Rimini à notre broderie reste encore un mystère.

ÉTAT DE CONSERVATION

Très bon, sauf pour quelques mutilations en bordure pour donner au panneau une forme ovale.

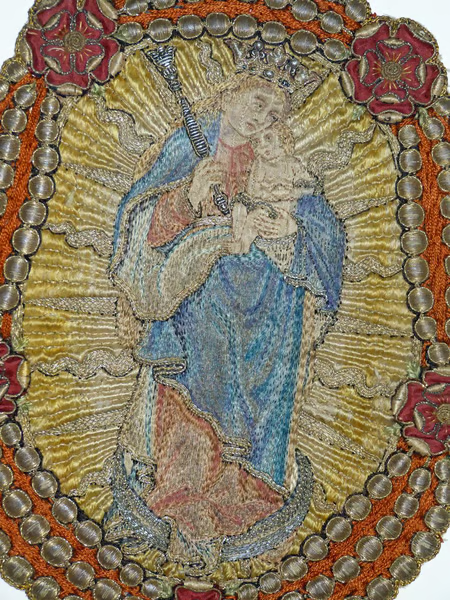

10 VIERGE À L’ENFANT (MARIANUM)

Flandres, début XVIe siècle

Dimensions : 37,5x 21 cm

La Vierge couronnée, débout sur le croissant de lune, vêtue d’une tunique rouge, couverte d’un manteau bleu liseré d’or, tient son sceptre de la main droite et l’Enfant sur son bras gauche. Elle pose tendrement sa joue sur le front de l’enfant qui est couvert d’un simple drap qui semble être une prémonition du périzonium qu’il portera sur la croix. L’image s’inscrit dans une gloire de rayons droits et flammés. Le tout est à l’intérieur d’un rosaire (du latin rosarium, collier de roses) composé de cinq roses rouges, avec quatre pétales intérieurs et cinq extérieurs, reliées entre elles par trois rangs de perles sur fond rouge. De la rose la plus base pendent trois perles et une autre rose attachée à une croix latine.

La Vierge couronnée, débout sur le croissant de lune, vêtue d’une tunique rouge, couverte d’un manteau bleu liseré d’or, tient son sceptre de la main droite et l’Enfant sur son bras gauche. Elle pose tendrement sa joue sur le front de l’enfant qui est couvert d’un simple drap qui semble être une prémonition du périzonium qu’il portera sur la croix. L’image s’inscrit dans une gloire de rayons droits et flammés. Le tout est à l’intérieur d’un rosaire (du latin rosarium, collier de roses) composé de cinq roses rouges, avec quatre pétales intérieurs et cinq extérieurs, reliées entre elles par trois rangs de perles sur fond rouge. De la rose la plus base pendent trois perles et une autre rose attachée à une croix latine.

La broderie est en soie floche lancée pour le fond de la mandorle et des rangées de perles, en soies polychromes en passé pour les carnations, l’habit et le manteau de la Vierge, en filé or en couchure pour la couronne et les rayons de la gloire, en frisure pour le sceptre, en guipure de filé or pour les perles, la croix et le revers des pétales, en couchure de filé argent pour le croissant de lune. Du filé et cordonnet or cernent le sceptre et le manteau de la Vierge.

DOCUMENTATION

Le thème de la « Vierge au croissant a été traité de façon détaillée par Calberg (Marguerite), Une « Vierge au croissant » brodée de la fin de l’époque gothique, Bulletin des musées royaux d’art et d’histoire, n° 2, mars-avril, 1938, p. 26-34) qui publie une gravure (fig. 4) où la Vierge couronnée, portant un sceptre de la main droite et tenant l’Enfant à sa gauche est posée sur un quart de lune dont la concavité est dirigée vers le bas. L’image est aussi inscrite dans une gloire aux rayons droits. Une Vierge à l’Enfant entourée aussi de rayons située à l’intérieur d’un rosaire formé uniquement de roses analogues à celles de notre broderie apparait dans une gravure publiée en 1490 par Lamberto Palmar, imprimeur à Valencia en Espagne (Reyes y mecenas : los Reyes Católicos, Maximiliano I y los inicios de la casa de Austria en España, Electa España, 1992, p. 230). Elle est aussi présente dans le chaperon brodé d’une chape du Musée Episcopal de Vic en Espagne (Lyon, Musée des Tissus de Lyon, 26 mars- 19 septembre 2010], Fastes de la couronne d’Aragon, Chambre de commerce et d'industrie de Lyon, 2010, p. 92-96, n° 11) où elle est aussi entourée d’une gloire rayonnante et inscrite à l’intérieur d’un rosaire. Elle se distingue de notre exemplaire par le fait que le rosaire est constitué de quinze roses au lieu de cinq et qu’elles sont séparées par deux rangs de perles au lieu de trois. La broderie est attribuée à un atelier espagnol et en particulier de la ville de Tarragone puisque la chape est connue comme ayant appartenu à l’archevêque de cette ville Joan de Terés. Pour des raisons iconographiques nous sommes tentés d’attribuer notre broderie au Pays Bas, qui par ailleurs était espagnol à cette époque.

Un tableau d’un anonyme hispano-flamand (Quentin Metsys ?) du Musée Lazaro Galdiano de Madrid (Nº Inventaire 3056) (Madonnas y Vírgenes, s. XIV-XVI, Colección del Museo San Pio V, El Museu, Generalitat Valenciana, Conselleria de Cultura, Educacio i Ciencia, 1995, p. 39, fig. 16) montre une Vierge à l’Enfant tenant un rosaire encadrée par un collier orné de roses blanches intercalées de rouges à chaque dizaine. Une présentation analogue à celle de notre broderie apparait dans une sculpture exposée au Het Catharijneconvent d’Utrecht (L'art en Hollande au temps de David et Philippe de Bourgogne, trésors du Musée national Het Catharijneconvent à Utrecht, Zwolle, Waanders éditeurs, 1993, p. 10). Il est intéressant de noter qu’elle présente aussi six roses – cinq dans la partie fermée et une pendante, séparée, elle aussi, par trois perles. Une représentation analogue se trouve à l’église Saint-Léonard à Zoutleeuw (VANDEPUT(E), (L’église Saint-Léonard à Zoutleeuw (Léau), Imprimerie Peeters, Léau, 1991, p. 18-21) où les roses sont remplacées par cinq écus. Les roses et les écus représentent les vingt mystères du rosaire – cinq joyeux, cinq glorieux, cinq douloureux et cinq lumineux – de la vie de Jésus depuis l’Annonciation à Marie jusqu’à la mort de Jésus sur la croix, représentée par la croix pendante. Les cinq roses correspondent à l’un des mystères et à un Notre Père, la sixième à un Notre Père avant le signe de la Croix, et les perles représentent une dizaine de « Je vous salue Marie ». Les images de la Vierge entourée du rosaire sont appelée Marianum dans cette dernière publication, et traduiraient la dévotion du rosaire, prêchée par les Confréries du Saint-Rosaire, apparues à la fin du XVe siècle grâce au un moine dominicain et populaires dans les pays rhénan et mosan.

La représentation de notre Vierge et de celle de Vic est très proche d’une broderie des Pays-Bas septentrionaux vers 1530 du Het Catharijneconvent d’Utrecht (L'art en Hollande au temps de David et Philippe de Bourgogne, Trésors du Musée national Het Catharijneconvent à Utrecht, Zwolle, Waanders éditeurs, 1993, N° 32, p. 89). Elle s’inspire de l’Apocalypse de Jean (Jn 12, 1-2) où il est dit « Un grand signe parut dans le ciel : une femme (enceinte) enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de douze étoiles sur sa tête ». Dans notre exemplaire les douze étoiles ont été remplacées par la couronne et par le sceptre, signes de pouvoir de Marie sur le ciel et la terre. L’Enfant Jésus est quant à lui bien né et non pas en cours de naître comme l’annonce Jean (Jn. 12, 2). La dévotion de la Vierge du Rosaire était répandue par les dominicains à la suite de la vision en 1470 d’Alain de Roche, moine de cet ordre (Madonnas y Vírgenes, s. XIV-XVI, Colección del Museo San Pio V, El Museu, Generalitat Valenciana, Conselleria de Cultura, Educacio i Ciencia, 1995, p. 39, fig. 16).

ÉTAT DE CONSERVATION

Très bon.

11 DESSUS DE BOURSE DES CARMÉLITES

France ?, XVIIe siècle

Dimensions : 28,5 x 28,5 Au centre, une rose stylisée de huit pétales enferme un blason représentant un mont stylisé surmonté d’une croix avec une étoile à la base. Il est fort probablement celui des carmélites même si les deux étoiles qui devraient encadrer la hampe de la croix n’apparaissent pas. Elle est entourée d’un complexe décor formant une croix latine et d’un foisonnement de rubans entrelacés avec des rinceaux qui se développent en courbes et contrecourbes et se terminent par des grosses fleurs d’imagination sortant de vases godronnés qui occupent les écoinçons. Un galon brodé de 3 cm borde le pourtour de l’objet.

Au centre, une rose stylisée de huit pétales enferme un blason représentant un mont stylisé surmonté d’une croix avec une étoile à la base. Il est fort probablement celui des carmélites même si les deux étoiles qui devraient encadrer la hampe de la croix n’apparaissent pas. Elle est entourée d’un complexe décor formant une croix latine et d’un foisonnement de rubans entrelacés avec des rinceaux qui se développent en courbes et contrecourbes et se terminent par des grosses fleurs d’imagination sortant de vases godronnés qui occupent les écoinçons. Un galon brodé de 3 cm borde le pourtour de l’objet.

La broderie est d’une très grande richesse par la qualité des matières et la variété des points utilisés. On trouve du filé, frisé et cordonnet or de différents diamètres, du filé argent, le tout en couchure et en guipure. La soie bleu est utilisée pour donner la sensation de volume des godrons et pour les points croisés de la couchure. Les écoinçons étaient décorés de grenats sertis de cordonnet dont il n’en reste que quelques-uns.

DOCUMENTATION

Étant donné son format et ses dimensions, nous pensons qu’il s’agit du dessus d’une bourse appartenant à un ornement d’une grande richesse, à l’origine sur un satin carmin presqu’en totalité disparu.

ÉTAT DE CONSERVATION

Moyen. À l’origine la broderie était sur un satin de soie rouge posé sur une toile de lin. Du satin il ne reste que quelques indications éparses de la trame et de la chaine. La broderie même est en bon état et permet d’apprécier la somptuosité d’origine de l’objet.

12 FRAGMENTS DE BANDE D’ORFROI

Italie ?, XVIe siècle

Dimensions : 90x 11,5 cm

Dimensions : 53x 11,5 cm

Dimensions : 20,5x 11,5 cm

Sur le fragment le plus long du haut en bas on trouve, séparés par des sections non brodées, quatre panneaux avec : le lave-mains de Pilate surmonté d’un cœur dans une gloire, la coupe (calice) de boisson amère, le marteau et la tenaille, la tunique sans couture et les dés ayant servi aux soldats pour la tirer au sort, et le nom de Maria. Sur le moyen : les trois clous, la couronne d’épines croisée du sceptre et du bâton (?), la lance du centurion et l’éponge imbibée de vinaigre au bout d’une branche d’hysope. Sur le troisième le phylactère INRI.

Sur le fragment le plus long du haut en bas on trouve, séparés par des sections non brodées, quatre panneaux avec : le lave-mains de Pilate surmonté d’un cœur dans une gloire, la coupe (calice) de boisson amère, le marteau et la tenaille, la tunique sans couture et les dés ayant servi aux soldats pour la tirer au sort, et le nom de Maria. Sur le moyen : les trois clous, la couronne d’épines croisée du sceptre et du bâton (?), la lance du centurion et l’éponge imbibée de vinaigre au bout d’une branche d’hysope. Sur le troisième le phylactère INRI.

Le premier et le troisième fragment étaient destinés à être vus verticalement, tandis que le deuxième devait être placé horizontalement. Les bandes sont bordées d’un galon brodé de trèfles et losanges. Chaque panneau est aussi embelli avec des rinceaux se terminant en volutes. La bande horizontale présente aussi une décoration végétale imaginaire dans les sections intermédiaires.

L’étoffe de fond est un très beau satin carmin. La broderie est de filé or et argent en couchure et des soies polychromes aux points de tige, fendu, passé et en couchure. Les motifs du galon sont cernés de cordonnet or.

DOCUMENTATION

La largeur de ces broderies et le fait que certaines soient disposées pour être vues horizontalement donnent à penser qu’il s’agit de bandes destinées à orner une dalmatique.

Du point de vue iconographique, la représentation des symboles de la passion dans les bandes d’orfroi est courante dans les fabrications de Cologne à la fin du XVe siècle, comme l’attestent les nombreuses pièces conservées au Musée Schnütgen de cette ville (SPORBECK (Gudrun) [et al], Die liturgischen Gewänder 11. bis 19. Jahrhundert: Bestandskatalog des Museum Schnütgen, Museum Schnütgen, Cologne, 2001, p. 109-111, n° 19, fig. 19c, p. 143-144, n°27, fig.27b, p.162-163, n°33, fig. 33b, etc.), et une chasuble du Metropolitan Museum de New York (inv. 58.167, Gift of Melvin Gutman, 1958) qui se distingue cependant par des orfrois de moindre largeur et accolés. Cependant, toutes ces bandes se distinguent de nos fragments par le fait que les symboles de la Passion sont généralement incorporés à l’intérieur d’un écu d’une part, et, d’autre part, les techniques de réalisation sont totalement différentes. Dans le cas de nos bandes nous nous orientons vers une exécution italienne au cours du XVIe siècle.

ÉTAT DE CONSERVATION

Très bon en dépit des coupures anciennes

13 PAVILLON DE CIBOIRE

France, fin XVIe-début XVIIe siècle

Dimensions : 23,5x 39 cm

Trois panneaux de forme d’arc gothique de 23,5x13 cm avec un décor identique sont assemblés pour former un pavillon de ciboire (en principe il manque un panneau). Le décor est composé de rinceaux de tiges feuillus portant de fleurs stylisées, parmi lesquelles on peut reconnaître des roses et tulipes, à leur extrémité.

Trois panneaux de forme d’arc gothique de 23,5x13 cm avec un décor identique sont assemblés pour former un pavillon de ciboire (en principe il manque un panneau). Le décor est composé de rinceaux de tiges feuillus portant de fleurs stylisées, parmi lesquelles on peut reconnaître des roses et tulipes, à leur extrémité.

Sur satin rouge, la broderie est en filé argent en gaufrure pour les pétales des fleurs, en filé or en couchure et guipure pour les feuilles, et en cordonnets formés de cordons de différents diamètres revêtus de soie jaune et surguipés d’un filé or riant pour les tiges. Rehauts de canetille pour le cœur de certaines fleurs.

Sur satin rouge, la broderie est en filé argent en gaufrure pour les pétales des fleurs, en filé or en couchure et guipure pour les feuilles, et en cordonnets formés de cordons de différents diamètres revêtus de soie jaune et surguipés d’un filé or riant pour les tiges. Rehauts de canetille pour le cœur de certaines fleurs.

DOCUMENTATION

La dessin de la broderie de ce pavillon de ciboire est à rapprocher de celle d’une robe d’enfant du XVIIe siècle appartenant au Musée des Arts Décoratifs de Paris (FARCY (Louis de), La broderie du XIe siècle jusqu'à nos jours d'après des spécimens authentiques et les inventaires, Angers, Belhomme, libraire éditeur, 1890, p. 135, pl. 126) et d’une étoffe italienne du milieu du XVIIe siècle du Musée des Tissus de Prato (Five centuries of italian textiles : 1300-1800, a selection from the Museo del tessuto Prato, Cassa di Risparmi é Depositi de Prato, 1981, p. 230-231, n° 67). Certains éléments de la broderie sont aussi à comparer à ceux des contreplats d’une reliure italienne ( ?) de la fin du XVI-début du XVIIe siècle.

ÉTAT DE CONSERVATION

Très bon. Il manque un quatrième panneau.

14 L’ADORATION DES BERGERS

France, XVIIe siècle

Dimensions : 60,0x88,0 cm

La Sainte Famille - la Vierge agenouillée et les bras croisés sur la poitrine, Joseph débout à son côté s’appuyant sur son bâton et l’Enfant couché dans un petit lit les bras tendus vers ses parents, reçoit les hommages de deux bergers – l’un à gauche avec un bélier à ses pieds et l’autre à droite avec le bœuf et l’âne derrière lui. La scène se déroule dans une curieuse architecture ouverte sur un paysage très sommaire.

La Sainte Famille - la Vierge agenouillée et les bras croisés sur la poitrine, Joseph débout à son côté s’appuyant sur son bâton et l’Enfant couché dans un petit lit les bras tendus vers ses parents, reçoit les hommages de deux bergers – l’un à gauche avec un bélier à ses pieds et l’autre à droite avec le bœuf et l’âne derrière lui. La scène se déroule dans une curieuse architecture ouverte sur un paysage très sommaire.

La broderie est en filé argent, en couchure sur une toile grossière de lin couverte d’un fin taffetas, et nué de soies polychromes pour la totalité, sauf les carnations, la chevelure et la barbe des personnages au point passé et point de tige.

DOCUMENTATION

La forme chantournée de la bordure donne à penser qu’il s’agit très certainement d’un médaillon qui devait embellir, entouré d’un cartouche, le centre d’un antependium comme par exemple dans l’antependium en tapisserie de Beauvais de la sacristie de la Cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille (référence photographique 72X01621)

Notre ouvrage est à comparer du point de vue technique aux numéros 41 et 42 de Trésor Brodé (p. 142-147). Ces trois œuvres semblent provenir soit du même atelier ou soit d’ateliers très proches. Quand on observe le revers de ces ouvrages on trouve de grandes similarités, les carnations et membres des personnages étant proprement incrustés dans le champ traité en argent couché. Ceci est obtenu en dénudant les fils métal à la lisière des zones à laisser en réserve et en piquant l’amé dénudée ver les revers de la toile.

ÉTAT DE CONSERVATION

Très bon. Légèrement décoloré.

15 CHASUBLE

Espagne, milieu du XVIe-début du XVIIe siècle

Dimensions (devant) : h : 1,27, la : 0,65

Dimensions (derrière) : h : 1,27, la : 0,80

La chasuble est de grande dimension, en damas vert avec répétition en quinconce d’un même motif hexagonal de petite taille, de forme espagnole au col arrondi et ornée d’une colonne droite sur le devant et sur le dos. Celle du devant est décorée en candélabre avec un empilement de vases, de deux formes très légèrement différentes, d’où partent des rinceaux acanthes dont certains se terminent en volutes fleuries. Sur le derrière et sur à peu près la moitié de la hauteur en partie basse il y a un fragment avec la même décoration que sur la colonne du devant. En partie haute deux fragments différents sans vases et seulement avec de très importants rinceaux acanthes. En partie basse il y a un petit fragment d’une bordure comme celles des fragments supérieurs.

La chasuble est de grande dimension, en damas vert avec répétition en quinconce d’un même motif hexagonal de petite taille, de forme espagnole au col arrondi et ornée d’une colonne droite sur le devant et sur le dos. Celle du devant est décorée en candélabre avec un empilement de vases, de deux formes très légèrement différentes, d’où partent des rinceaux acanthes dont certains se terminent en volutes fleuries. Sur le derrière et sur à peu près la moitié de la hauteur en partie basse il y a un fragment avec la même décoration que sur la colonne du devant. En partie haute deux fragments différents sans vases et seulement avec de très importants rinceaux acanthes. En partie basse il y a un petit fragment d’une bordure comme celles des fragments supérieurs.

Sur satin de soie carmin, la broderie est de filés et frisés or et argent en couchure et partiellement en guipure,

et de fils de soies polychromes au passé plat et empiétant. Les motifs sont cernés et rehaussés d’un cordonnet de soie jaune.

DOCUMENTATION

Il s’agit d’un exemple caractéristique de remploi d’une broderie destinée à l’origine à un usage profane ou liturgique. En effet, les deux parties décorées de vases constituaient certainement la bordure, limitée latéralement par une suite de légers enroulements en S tête bêche, enfermant un décor de même inspiration mais plus complexe dont proviennent certainement les deux fragments supérieurs du dos.

Bien qu’assez grossier, le montage des fragments de broderie est d’un effet décoratif spectaculaire, en particulier par le saisissant contraste du damas vert sur lequel se détache le carmin, l’or, l’argent, le bleu et le vert intenses des colonnes. Le dessin en candélabre est à comparer à un orfroi de la collection Cougard-Fruman, attribué à l’Espagne et destiné dès l’origine à parer le devant d’une chasuble (Trésor Brodé, p. 82 et 273, n° 82). Les deux colonnes sont cernées d’un beau galon or avec des motifs en S. Nous pensons que les bandes d’orfrois de notre chasuble proviennent d’une broderie - probablement d’une chasuble comme le démontrent les deux fragments supérieurs de la colonne du dos dont les bordures sont arrondis, l’une à droite et l’autre à gauche, et un fragment de bordure en bas de la colonne - exécutée au milieu du XVIe siècle. Le damas vert du fond peut être daté de la fin du XVIe ou du début du XVIIe siècle (pour le dessin et la disposition des motifs voir Errera, 1927, p. 293-294, n° 340- 341).

ÉTAT DE CONSERVATION

Moyen. Le satin des colonnes est localement usé. Des fils de la broderie métal sont détaches.

16 COLS DE DALMATIQUE DE L’ORDRE DE CALATRAVA

Espagne, XVIe siècle

Dimensions (sans frange) : h : 0,16cm, la : 0,625 cm

Au centre, un médaillon circulaire est entouré de motifs de cuirs découpés qui se prolongent sur les deux côtés symétriquement par un riche décor de rinceaux contenant de fleurs et feuilles stylisées. À l’intérieur du médaillon est une croix fleurdelisée gironnée d’argent et sable (noir).

Au centre, un médaillon circulaire est entouré de motifs de cuirs découpés qui se prolongent sur les deux côtés symétriquement par un riche décor de rinceaux contenant de fleurs et feuilles stylisées. À l’intérieur du médaillon est une croix fleurdelisée gironnée d’argent et sable (noir).

Sur velours de soie cramoisi, la broderie est en or nué de soies polychromes sur du cordonnet constitué par des filés or, pour les cuirs découpés, les rinceaux et les éléments végétaux, et argent pour le médaillon central. Le décor est serti de cordonnet or et soie corail. Quelques feuilles sont brodées en guipure de soie blanche. Les cols sont bordés d’un galon brodé en filé or sur corde formant trois moulures, dont celle du milieu torsadée, et d’une frange de 2 cm de large à tête plate avec décor de damier et jupe couponnée blanche perle et carmin. Les cols sont doublés d’une toile rose et montre l’endroit où venaient se fixer les cordons que permettaient de le tenir autour du cou de l’officiant.

DOCUMENTATION

Le col de dalmatique est utilisé à partir du XVIe siècle presque exclusivement en Espagne (on l’appelle collar ou collarin de dalmatica) quoique Berthod (BERTHOD (Bernard), HARDOUIN-FUGIER (Elisabeth), Dictionnaire des arts liturgiques, XIX-XXe siècles, Paris, Éditions de l’Amateur, 1996, p. 219) signale qu’il est aussi en usage à Milan et à Lyon. Le diacre vêtu de la dalmatique, le porte autour du cou en appui sur les épaules comme le montre la représentation de saint Etienne par Le Greco en 1586-88 dans l’Enterrement du Comte d’Orgaz à Tolède.

Le blason dans le médaillon est celui de l’ordre militaire de Calatrava dont la constitution est confirmée par une bulle de 1164 du pape Alexandre III. Il a été rattaché à la couronne d’Espagne en 1482 et Ferdinand II d’Aragon et ses successeurs en deviendront les Grands Maîtres à partir de 1487. À l’origine la croix fleurdelisée était seulement de gules (rouge) et fut gironnée d’argent (blanc) et sable (noir) par Dominique de Guzman, fils d’un chevalier de Calatrava, pour rappeler les couleurs de l’habit de l’ordre qu’il avait fondé. La forme, la disposition du médaillon central, le développement de la décoration et la frange sont très proches de ceux d’un col de dalmatique du Victoria and Albert Museum à Londres (in. 1418-1900) et se distingue par le travail de broderie, qui est en or nué pour les nôtres et en application pour le leur. Des cols du Musée Lazaro Galdiano de Madrid (inv. 7576) de presque mêmes dimensions sont aussi structurés de la même manière avec, autour d’un médaillon central, des animaux fantastiques en broderie en or nué. Ils sont datés du second tiers du XVIe siècle et nous pensons que cette datation convient aussi à nos exemplaires surtout à cause de la qualité de la broderie en or nué. Ces cols de dalmatique faisaient sans aucun doute partie d’un ensemble de vêtements liturgiques d’un important prélat appartenant à l’ordre des dominicains. Le Musée d’Arts Décoratives de Madrid possède un col de dalmatique (inv. CE4580) avec un blason aux mêmes armes de forme de U pointue en haut et en bas au lieu de ronde comme dans nos cols.

La frange est probablement de la même époque ou légèrement postérieure si on la compare à un exemplaire très proche et de la même largeur de la Collection Gandini au Musée Civique de Modena (Italie) (Schoenholzer Nichols (Thessy), Silvestri (Iolanda), Musei Civici di Modena: La Collezione Gandini : Merletti, Ricami e Galloni dal XV al XIX secolo, F.C. Panini, Modena, 2002, p. 383 et 408, n°749).

PUBLICATION

Un col de dalmatique reproduit dans “Del Tejido à la Hebra” in ARS Magazine, n° 19, 2013, p.124.

ÉTAT DE CONSERVATION

Superbe.

17 BANDES D’ORFROI DE L’ORDRE DE CALATRAVA

Espagne, XVIe siècle

Dimensions (devant) : h : 1,22 cm, la : 0,175 cm

Dimensions (dos) : h 1,32 cm, la : 0,175 cm

Superbes bandes d’orfroi de chasuble espagnole avec un décor en candélabre formé par un empilement de motifs différents – tiges, volutes, rubans, draperies et draperies festonnées, vases stylisés avec anses en ferronnerie, pendeloques, fleurs, feuillages – culminant par un blason rond aux armes de Calatrava et aux couleurs dominicaines (noir et blanc) identique à celui des cols de dalmatique.

Superbes bandes d’orfroi de chasuble espagnole avec un décor en candélabre formé par un empilement de motifs différents – tiges, volutes, rubans, draperies et draperies festonnées, vases stylisés avec anses en ferronnerie, pendeloques, fleurs, feuillages – culminant par un blason rond aux armes de Calatrava et aux couleurs dominicaines (noir et blanc) identique à celui des cols de dalmatique.

Broderie sur velours rouge d’or en couchure nuancé de soies polychromes. Les motifs sont cernés et rehaussés de cordonnet or. Le bord des bandes et cerné d’un galon brodé or en couchure sur corde.

DOCUMENTATION

Voir les cols de dalmatique pour ce qui est du blason.

ÉTAT DE CONSERVATION

Très bon. Le velours a perdu son poil sur les côtés des deux bandes. Pour des raisons inexplicables certains éléments ont été rebrodés avec un fil blanc, probablement du coton mercerisé

18 BANDES D’ORFROI

Espagne, fin du XVIe siècle

Dimensions : 116,5x19 cm et 120,5x19cm

Bandes d’orfroi fragmentaires formées de panneaux rectangulaires contenant un cartouche central de forme ovale allongé et cintré au milieu. À l’intérieur des cartouches on trouve la Vierge tenant sur son bras droit l’Enfant Jésus qui lève son bras droit et pose sa main gauche sur un cœur surmonté de la croix qui lui présente sa Mère, saint Jean l’Évangéliste tenant le calice surmonté du dragon (ou serpent), sainte Barbe avec sa tour et sainte Ursule avec sa flèche. En haut et en bas de chaque panneau il y a un motif décoratif formé d’un double cartouche ovale entouré de rubans s’enroulant et cernant le panneau et le cartouche central. Un galon brodé limite les panneaux les panneaux.

Bandes d’orfroi fragmentaires formées de panneaux rectangulaires contenant un cartouche central de forme ovale allongé et cintré au milieu. À l’intérieur des cartouches on trouve la Vierge tenant sur son bras droit l’Enfant Jésus qui lève son bras droit et pose sa main gauche sur un cœur surmonté de la croix qui lui présente sa Mère, saint Jean l’Évangéliste tenant le calice surmonté du dragon (ou serpent), sainte Barbe avec sa tour et sainte Ursule avec sa flèche. En haut et en bas de chaque panneau il y a un motif décoratif formé d’un double cartouche ovale entouré de rubans s’enroulant et cernant le panneau et le cartouche central. Un galon brodé limite les panneaux les panneaux.

La broderie des rubans est sur velours rouge en couchure de deux points de filé or nuancé de soie et soulignée de cordonnets d’or et de soies.

Celle des galons est en relief sur corde de filé or en couchure. Les images à l’intérieur des cartouches sont en or nué bâtard

pour les fonds et en soies polychromes au point fendu pour les habits et les carnations.

DOCUMENTATION

Voir « European textiles in the Robert Lehman Collection, Christa Mayer Thurman, The Metropolitan Museum, 2001, p. 110-111, N° 47 et p. 112, N° 48. Aussi, numéros 45 et 46 d’Isabel Errera, Catalogue de Broderies Anciennes, Lamertin éditeur, 1905, pp.33 et 34 et données comme travail espagnol du XVe siècle.

ÉTAT DE CONSERVATION

Assez bon tenant compte que l’œuvre a subi des nombreuses altérations dues probablement à l’usage et a des malencontreuses modifications

19 QUATRE ÉVANGÉLISTES

France, Fin du XVIe-début du XVIIe siècle

Dimensions : 9 de diamètre (chaque évangéliste)

A l’extrémité des bras d’une croix moderne de forme grecque on a placé les images des quatre évangélistes, à partie du et dans le sens des aiguilles d’une montre : saint Matthieu avec la tête de l'ange à sa gauche, saint Luc avec le taureau à sa droite, saint Marc avec le lion à sa gauche et saint Jean avec le calice surmonté du serpent (au lieu de l’aigle).

A l’extrémité des bras d’une croix moderne de forme grecque on a placé les images des quatre évangélistes, à partie du et dans le sens des aiguilles d’une montre : saint Matthieu avec la tête de l'ange à sa gauche, saint Luc avec le taureau à sa droite, saint Marc avec le lion à sa gauche et saint Jean avec le calice surmonté du serpent (au lieu de l’aigle).

La broderie est en ronde-bosse en filés et frisés argent sur âme de soie couchés et cousus sur un modèle.

DOCUMENTATION

Nous reproduisons ici le texte qui accompagne une image de Saint Pierre de la collection Cougard-Fruman au Puy-en-Velay (COUGARD-FRUMAN (Josiane) & FRUMAN (Daniel H.), Le trésor brodé de la cathédrale du Puy en Velay : Chefs-d'œuvre de la collection Cougard-Fruman, Albin Michel, Paris, 2010. N° 29, 100-101 et 258).

Cette technique de broderie est très bien décrite par de Saint-Aubin (p. 10-11) qui écrit en 1770 : « On brode des figures & animaux de ronde-bosse , grandes comme nature ; c’est un ouvrage fort rare & de la plus grande magnificence, qui demande beaucoup d’intelligence & de talent. Pour la réussir , il faut d’abord faire modeler le sujet par un habile Sculpteur, puis le copier par parties détachées avec des morceaux de drap blanc , neufs , appliqués les uns sur les autres suivant les différentes saillies du modèle ; ce drap qui a dû être d’abord bien imbibé d’eau pour lui donner de souplesse à être modelé prendre …toutes les formes qu’on voudra lui donner. On recouvre ensuite toutes les superficies de morceaux de cartes à jouer , bien imbibés de colle claire ; il faut que chaque muscle ou chaque plis soit un peu outré ; les fils d’or qui doivent recouvrir , engorgent toujours un peu les formes. On recouvre ensuite chaque partie , de morceaux de taffetas blanc ou jaune bien collés et bien étalés dans tous les creux & les recoins de chaque pièce : quand tout est bien sec , on dessine sur ce taffetas le détail des parties et le sens de les coucher ; puis avec de la soie bien cirée, on coud les fils d’or ou de trait les uns bien près des autres , en suivant les sens des muscles et des draperies, & donnant aux points de soie une marche régulière …(ils) donnent à l’or la forme d’un travail d’osier. Cet ouvrage s’appelle du relief satiné ».

ÉTAT DE CONSERVATION

L’argent est oxydé et légèrement abrasé avec perte de fils au niveau des nez.

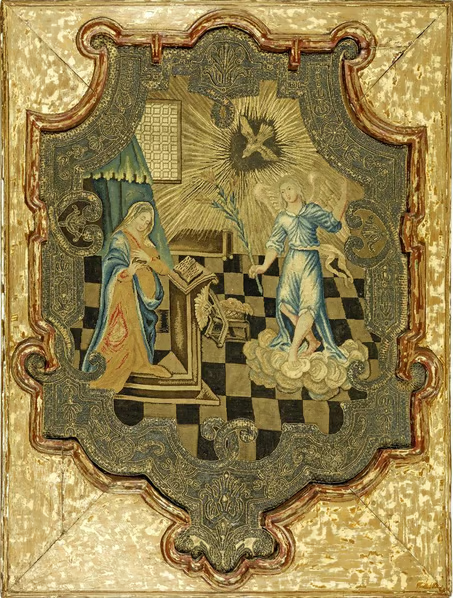

20 TABLEAU BRODÉ : L’ANNONCIATION

France, XVIIe siècle

Dimensions cadre : 92x75

La Vierge, à gauche devant un baldaquin circulaire, est agenouillée sur un prie-Dieu où est posé un livre ouvert ; sur un escabeau est une corbeille à ouvrages. En face d’elle, l’Ange Gabriel sur un nuage lui présente un lys tandis que les rayons de la colombe du Saint Esprit dans une gloire illuminent l’espace. Un cartouche mouvementé encadre la scène.

La Vierge, à gauche devant un baldaquin circulaire, est agenouillée sur un prie-Dieu où est posé un livre ouvert ; sur un escabeau est une corbeille à ouvrages. En face d’elle, l’Ange Gabriel sur un nuage lui présente un lys tandis que les rayons de la colombe du Saint Esprit dans une gloire illuminent l’espace. Un cartouche mouvementé encadre la scène.

Elle est brodée au petit point en soies polychromes. La bordure est en ronde bosse de fils d’argent filé sur corde.

Dans son cadre d’origine.

ÉTAT DE CONSERVATION

Très bon. Le cadre chantourné, d’époque, était probablement doré à l’origine.

Texte et photos Daniel H. Fruman

(sauf quand renvoi à une adresse Internet)

Juillet 2025

Date de dernière mise à jour : 12/07/2025

Ajouter un commentaire