PAUL POIRET AU MAD

Cette année 2025 sera sans aucun doute une des plus riches en ce qui concerne les expositions dévouées au textile « dans tous ses états ». Elle a commencé avec la « brève histoire de fils à la Maison de l'Amérique latine » et finira, je pense, avec celle de Sheila Hicks sur le « le fil voyageur », après « le fil d’or », au quai Branly, en passant par celle de Worth au petit et Dolce&Gabbana, « du cœur à la main », au grand Palais, et Paul Poiret au MAD. C’est à ce dernier que nous consacrons cette note.

Je n’ai pas l’habitude de commencer mes notes avec des critiques mais, exceptionnellement, je ne peux pas ne dire à quel point j’ai été gêné par la scénographie de cette exposition, qui laisse les espaces « bruts de décoffrage » et accentue les ouvertures avec des bandes noires et blanches horizontales inspirées, sans aucun doute, par le voisinage de celles, verticales, du Palais Royal.

Qu’à cela ne tienne, on s’habitue et on les ignore. Par contre, pas moyen d’ignorer les cartels ! D’abord, pour la première fois dans ma longue expérience muséale, les œuvres ne sont pas numérotées ! Elles ne sont reconnaissables dans les cartels, où elles sont regroupées par vitrine, que par une silhouette extrêmement schématique et des descriptions avec des caractères de petite taille. De fait, les visiteurs sont obligés de se regrouper, comme les œuvres, pour retrouver celle que l’on cherche et lire le texte, assez mal éclairé par ailleurs. Si elles (les œuvres) ont la chance d’avoir une vitrine pour elle seules le cartel est carrément par terre ! Heureusement on n’a pas besoin de la silhouette mais il faut se mettre à genoux pour lire! On se demande quelle logique a présidé ces choix !

J’ai l’impression qu’il y a plus d’œuvres de créateurs ayant pu être plus ou moins influencés par les enseignements du maitre - Paul Poiret – que du maitre lui-même. Ceci n’est pas une critique mais une manière de justifier que « la mode est une fête » à laquelle nous sommes invités à participer en dépit des désagréments évoqués ci-dessus.

Comme d’habitude je ne commenterai que des œuvres brodées et commencerai par cette robe, Figure 1, de 1907 de Poiret décrite comme de « tulle de soie brodé à l’aiguille (sic) de perles, paillettes, rondelles de cuivre, lames métalliques et cabochons ».

Figure 1 : Paul Poiret, Robe du soir, 1907  Figure 2 : Paul Poiret, 1907 (détail)

Figure 2 : Paul Poiret, 1907 (détail)

Le détail, Figure 2, permet d’apprécier le fond, couvert presqu’en totalité de tubes de verre blancs de très petits diamètre (jais) disposés d’une manière assez déstructurée. Elle s’oppose à celle du motif central de la jupe, de l’encolure et des bordures – des manches et de la jupe- exécutés avec des tubes plus longs et plus gros, représentant des feuilles et des fleurs d’imagination, parmi lesquels on intercale des perles posées sur ce qui parait être une paillette ou une rondelle de cuivre, mentionnées dans le cartel.

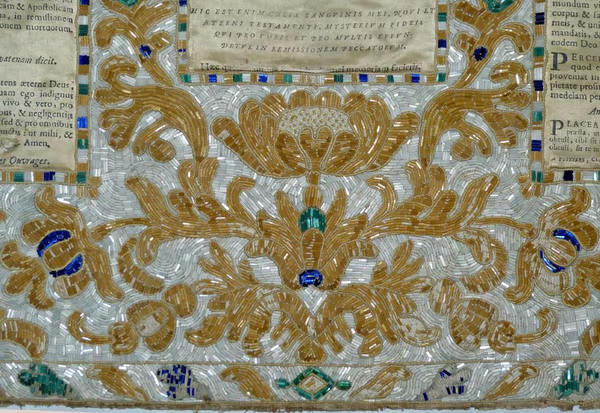

Je ne peux pas m’empêcher d’illustrer ce travail de « jais » avec un détail d’un canon d’autel rarissime, de la fin du XVIIe siècle, Figure 3, qui fit partie de nos collections avant de rejoindre, par un concours de circonstances assez rocambolesque, celles de l’État et la région de Poitiers, d’où il provient.

Figure 3 : Canon d’autel (détail), France (Poitiers), 1685, Dimensions : 53,5x80,0 cm.

Ancienne collection Josiane et Daniel Fruman.

Broderie de jais blancs, dorés, bleus et verts. Notez la maitrise des brodeuses (puisqu’il s’agit d’un travail conventuel) qui, par le choix adéquat des longueurs et de la disposition des tubes, arrivent à négocier les contours arrondis du dessin, tout en créant des effets de brillance et d’opacité par le jeu de la lumière réfléchie.

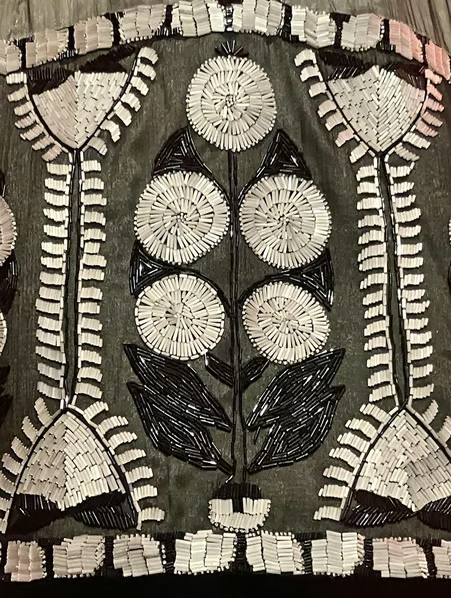

Toujours de Paul Poiret et de 1910, une autre robe du soir, Figure 4, de « satin de soie, mousseline de soie brodée de tubes de verre et velours de soie ». Comme dans le canon d’autel, les brodeuses (cette fois-ci surement pas des nonnes) ont fait usage des mêmes artifices que leurs prédécesseures il y a 225 ans : usage de deux couleurs, noir et blanc, et disposition des tubes en fonction des contours auxquels il faut s’adapter, Figure 5.

Figure 4 : Paul Poiret, Robe du soir, 1910

Figure 5 : Paul Poiret, Robe du soir (détail), 1910

Figure 5 : Paul Poiret, Robe du soir (détail), 1910

Quatorze ans plus tard, une robe du soir de « satin de soie, broderie de lames d’argent au point de Tsel[1] ( ?), fourrure de chinchilla et velours de soie », Figure 6. Le détail, Figure 7, de la broderie du corsage indique deux types de travaux en couchure disposés en alternance: l’un dans lequel des lames métal sont disposées parallèlement, l’un contre l’autre, et l’autre où de gros fils de métal sont entrecroisés pour produire un effet toile. Au bas de la jupe la fourrure vient adoucir l’effet métallique de la broderie en lui accordant un épanouissement fort agréable.

Figure 6 : Paul Poiret, Robe du soir, 1924

Figure 7 : Paul Poiret, Robe du soir (détail), 1924

Figure 7 : Paul Poiret, Robe du soir (détail), 1924

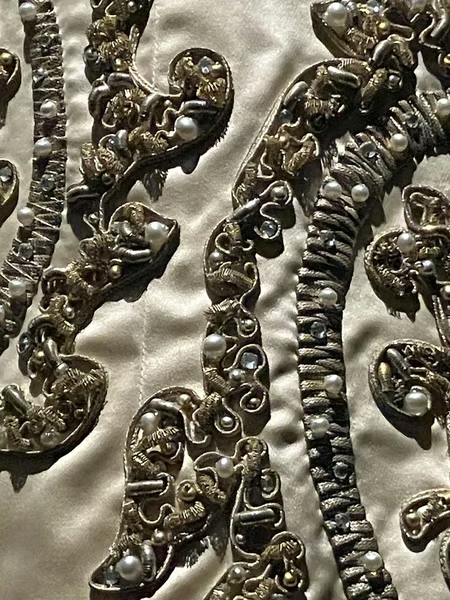

Sans date exacte, entre 1920 et 30, on trouve un boléro, Figure 8, « ayant appartenu à la danseuse Nyota Inyoka », danseuse d’origine indienne dont la carrière parisienne a été fomentée par Paul Poiret. Ce boléro, de toute petite taille, est de « soie, application de cordonnets de fils dorés et métalliques, tulle et passementerie ».

Figure 8 : Paul Poiret, Boléro, 1920-1930

Figure 9 : Paul Poiret, Boléro (détail), 1920-1930

Figure 9 : Paul Poiret, Boléro (détail), 1920-1930

Cette vue rapprochée, Figure 9, permet de distinguer les lames argent qui se détachent sur le fond foncé entre les « cordonnets » qui sont, à mon avis, des canetilles[2] faites avec des lames (bouillon) dorées qui se distinguent de celles faites avec un « trait » (frisure) mat. Les « boules » argent ce sont les glands qui frangent le bord inférieur du boléro.

Encore une fois, qu’il me soit permis d’illustrer l’usage de la canetille par un exemple magistral du XVIIe siècle[3], Figure 10, provenant probablement de Flandres, de notre collection, aujourd’hui au Trésor de la Cathédrale du Puy-en-Velay.

Figure 10 : Tableau brode, Les rois mages (détail), Flandres, XVIIe siècle.

Figure 10 : Tableau brode, Les rois mages (détail), Flandres, XVIIe siècle.

Ancienne collection Josiane et Daniel Fruman. Trésor de la de la cathédrale du Puy-en-Velay

Ce détail de 4 cm de hauteur et 6 cm de largeur est un concentré de la broderie de cannetille. En variant la section du fil trait- rond ou carré - ou de la lame - plus ou moins large ou épaisse, lisse ou entourée d’un fil trait - ainsi que la section de l’aiguille - carrée ou ronde, diamètre plus ou moins grand, à section constante ou variable - sur laquelle on vient les rouler on obtient des « tuyaux » de forme différente que l’on utilise ensuite, en les coupant de différentes longueurs et en les enfilant sur un fil de soie pour constituer des motifs de remplissage ou de contour. En jouant sur l’écart entre les spires ainsi créées on obtient des tuyaux « riants » qui tamisent la couleur du fil de soie de fixation. Parfois ce fil est remplacé par une lame argent qui ajoute sa brillance et crée des effets de réflexion de la lumière. Pour la bordure on a employé un « …gros trait d’or ondulé ou bouclé, puis aplati au cylindre…, formant ainsi des boucles couchées sur le tissu support ».

Poursuivons avec un manteau du soir de Poiret de 1926, Figure 11, qui combine, de manière assez osée, la fourrure et la broderie. Malheureusement je n’ai pas trouvé la photo du cartel qui lui était consacré, ignoré peut être par leur disposition assez inhabituelle et le manque de numérotation que j’ai déjà signalée. Qu’à cela ne tienne, vue les descriptions assez succinctes qu’ils proposent nous pourrons nous en passer sans difficulté. Laissons de côté la fourrure au sujet de laquelle il n’y a, en ce qui me concerne, rien à dire et concentrons-nous sur la broderie.

Figure 11 : Paul Poiret, Manteau du soir, 1926

Elle est assez extravagante puisque des éléments en ronde-bosse sont incrustés dans un fond de poils (fourrure foncée). Le détail, Figure 12, que je propose, montre un élément en relief, sur corde (?), partiellement recouvert de lames métal, entouré de plusieurs rangs de cordonnet métal en couchure et certains autres où le relief est obtenu par un rembourrage recouvert d’une étoffe, mise en forme par des points lancés et/ou points de tige de soie brune. Le détail, Figure 13, est encore plus explicit au sujet de l’effet « quilting » que l’on obtient par ce procédé.

Figure 12 : Paul Poiret, Manteau du soir (détail 1), 1926

Figure 12 : Paul Poiret, Manteau du soir (détail 1), 1926

Figure 13 : Paul Poiret, Manteau du soir (détail 2), 1926

Figure 13 : Paul Poiret, Manteau du soir (détail 2), 1926

Finalement, le dernier Poiret de cette présentation est la robe du soir « Reine Reflets » de 1926, Figure 14, radicalement différente du manteau « baroque » qui précède.

Figure 14 : Paul Poiret, Robe du soir, Reine Reflets, 1926

Figure 14 : Paul Poiret, Robe du soir, Reine Reflets, 1926

Figure 15 : Paul Poiret, Robe du soir (détail) Reine Reflets, 1926

Figure 15 : Paul Poiret, Robe du soir (détail) Reine Reflets, 1926

En effet, elle est comme une peau d’écailles, puisque entièrement recouverte de pailletés noires, brunes et argent[4], qui vient se mouler sur la femme qui a la chance de la porter. L’effet « écailles », Figure 15, est le résultat de la technique de pose des paillettes, qui se recouvrent plus ou moins suivant l’inspiration, qui est grande, des brodeuses.

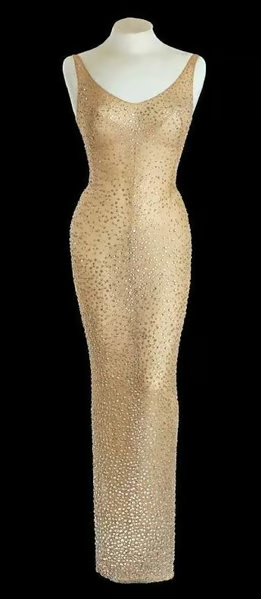

Trente-six ans plus tard, en 1962, une certaine Marylin Monroe portait une robe moulante pourvue de 2500 strass scintillants, Figure 16, qui aurait pu très bien être inspirée par celle en paillettes de Paul Poiret, devant une audience survoltée, au moins pour la fraction masculine parmi laquelle se trouvait le président des États-Unis, JFK, qui fêtait son 45ème anniversaire. Ce qui est extraordinaire est qu’elle a été créée par un jeune, Bob Mackie, qui travaillait pour le designer déjà acclamé Jean Louis, qui l’a réalisé. Contrairement à celle de Paul Poiret, celle de Marylin a dû être « cousue [sur elle] … en raison de son étroitesse ».

Figure 16 : Bob Mackie pour Jean Louis, Robe de Marylin Monroe, 1962

Abandonnons maintenant Paul Poiret pour suivre quelques-uns de ses héritiers. Et pourquoi ne pas commencer avec Christian Lacroix qui, en 1987, créé pour Jean Patou un ensemble, curieusement baptisé « Fleur de pois », Figure 17, pour justifier peut être le caractère oriental assumé du corsage, « brodé de paillettes découpées (sic), perles de verre et fils de soie ». Il faut dire que c’est un festival de paillettes, non pas par la forme, puisqu’elles sont toutes de la même taille et circulaires, Figure 18, mais par la variété des coloris. Les motifs cachemire imbriqués sont limités par une bordure faite de deux lignes de jais (tubes de verre) enserrant des cercles ou demi-cercles, faits de deux rangs de paillettes - blanches ou rouges - intercalés avec de strass facettés. À l’intérieur, des décors tous différents, parmi lesquels se distingue celui rempli de cercles, empiétant les uns les autres, dans la partie inférieure gauche du détail.

Figure 17 : Christian Lacroix pour Jean Patou, Corsage Fleur de pois, 1987.

Figure 18 : Christian Lacroix pour Jean Patou, Corsage Fleur de pois (détail), 1987.

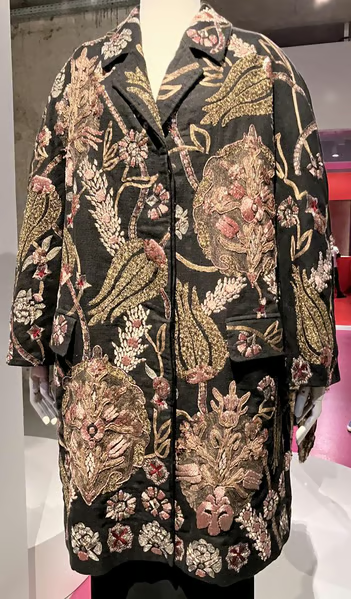

Restons dans l’esprit oriental, et plus particulièrement Ottoman, d’un manteau de Driez Van Noten de 2006, Figure 19, en « sergé de laine, brodé de fils or, paillettes, cuivre et twill d’acétate ». Le détail de la tulipe, Figure 20, est assez explicite quant aux matériaux utilisés : les fils or pour les pétales de la tulipe et les paillettes (et fils de soie lancés ?) pour le réceptacle et les tiges.

Figure 19 : Driez Van Noten, Manteau, 2006

Figure 20 : Driez Van Noten, Manteau (détail), 2006

Figure 20 : Driez Van Noten, Manteau (détail), 2006

Pour finir je choisis une robe du soir, Figure 21, de Schiaparelli de 1950-51, qui nous émerveille avant de quitter l’exposition. La ligne élégante du corsage alliée à la jupe évasée en cloche, sans un pli.

Figure 21 : Schiaparelli,broderie de la Maison Lesage, Robe du soir, 1950-51

Figure 21 : Schiaparelli,broderie de la Maison Lesage, Robe du soir, 1950-51

La broderie qui l’habille est présente mais discrète, sans aucun excès et sans esbroufe d’aucune sorte. Du Schiaparelli associé à Lesage[5] du meilleur acabit. Elle est de « fils métalliques, cordonnet, perles et strass » que l’on peut apprécier dans le détail, Figure 22.

Figure 22 : Schiaparelli,broderie de la Maison Lesage, Robe du soir (détail), 1950-51

Figure 22 : Schiaparelli,broderie de la Maison Lesage, Robe du soir (détail), 1950-51

On note, les lignes en couchure de lame métal, posée de sorte que le clinquant recouvre à chaque retour la moitié de la lame précédente. Des perles sont disposées à des intervalles irréguliers sur les lames. Entre ces lignes, un dessin plus complexe, définit par ce qui semble être une cartisane[6] disposée verticalement, de manière à définir des espaces vides habillés de canetille (frisure et bouillon), strass et perles.

En résumé, exposition intéressante, quoique un peu confuse, où, à mon avis, on aurait pu se passer de beaucoup de références aux créateurs de mode de la deuxième moitié du XXe et du courant XXIe siècle. Vous n’avez pas à vous précipiter puisqu’elle reste ouverte jusqu’au 11 janvier 2026.

[1] Je n’ai jamais entendu parler de ce point et mes recherches sur Internet se sont avérées infructueuses.

[2] Voir le terme « canetille » et son illustration dans https://www.plaisirstextiles.com/pages/glossaire-de-la-broderie.html.

[3] COUGARD-FRUMAN (Josiane) & FRUMAN (Daniel H.), Le trésor brodé de la cathédrale du Puy en Velay : Chefs-d'œuvre de la collection Cougard-Fruman, Albin Michel, Paris, 2010. N° 38, p. 134-137 et 263

[4] Au sujet de Schiaparelli, Lesage et les broderies, voir Schiaparelli et la broderie au MAD et, en particulier, les figures qui illustrent la note.

[5] Remarquez que chez Schiaparelli le nom de l’atelier de broderie figure toujours dans les cartels. Ce n’est pas le cas pour les autres créateurs.

[6] « …bande de parchemin ou carton recouverte d’un fil de soie… », voir https://www.plaisirstextiles.com/pages/glossaire-de-la-broderie.html

Date de dernière mise à jour : 26/08/2025

Ajouter un commentaire